भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद की जटिलता

कल्पना कीजिए एक गायक की जो ध्वनि का एक अद्भुत ताना-बाना बुन रहा है, उनकी आवाज प्राचीन मंदिरों की प्रार्थनाओं की गूंज से मेल खाती है। यही है ध्रुपद का सार, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्राचीन पूर्वज है। आज, हम ध्रुपद के रहस्यों को उजागर करते हैं, एक संगीत रूप जहाँ समय झुकता है और भावनाएँ गहरी तीव्रता से गूंजती हैं।

ध्रुपद, जिसका अर्थ “ध्रुव” (स्थिर) और “पद” (शब्द) से है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और सम्मानित गायन शैली मानी जाती है।

इसके स्रोत वेदकालीन पवित्र मंत्रों में मिलते हैं, जो एक ध्यानात्मक और भक्ति स्वरूप में विकसित हुआ एक शास्त्रीय संगीत रूप है।

ध्रुपद की जटिलता उसके कई प्रमुख पहलुओं पर बारीक ध्यान देने में निहित है, जैसे कि –

स्वर की शुद्धता: ध्रुपद “स्वर” (स्वर) की शुद्ध प्रस्तुति और “राग” (स्वरात्मक ढांचा) की रक्षा पर जोर देता है।

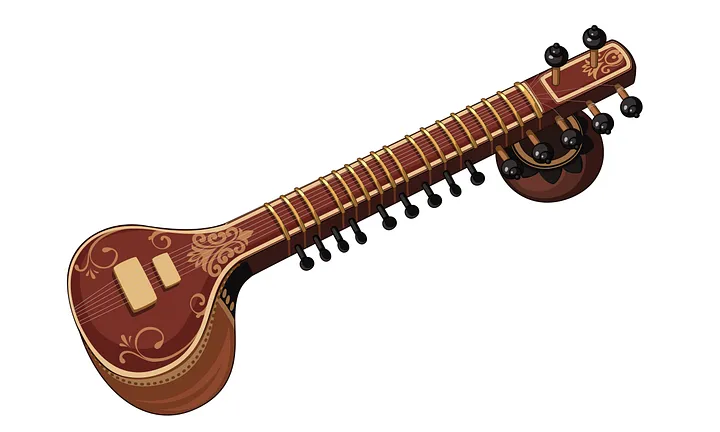

ताल की सूक्ष्मता: ध्रुपद की ताल की नींव “पखावज” (बैरल ड्रम) और “तबला” (हाथ ड्रम का युग्म) द्वारा रखी जाती है। ये वाद्य यंत्र गायक के अन्वेषण के लिए एक जटिल लेकिन विचारशील ढांचा प्रदान करते हैं।

रचनाएँ (बंदिश): ध्रुपद की रचनाएँ, जिन्हें “बंदिशें” कहा जाता है, आमतौर पर धीमी गति से संरचित होती हैं और राग की आत्मा को स्पष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। गीतों में अक्सर भक्ति के विषय होते हैं, जो आध्यात्मिक ग्रंथों से प्रेरित होते हैं।

स्वतंत्रता: बंदिश की मुख्य संरचना का पालन करते हुए, ध्रुपद स्थापित राग और ताल के ढांचे के भीतर स्वतंत्रता की अनुमति देता है। यह नियंत्रित स्वतंत्रता, जिसे “आलाप” और “नोम-टॉम” कहा जाता है, कलाकार की महारत और संगीत के प्रति भावनात्मक संबंध को दर्शाती है।

अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल (ABGMVM) में, हम ध्रुपद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की आधारशिला मानते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में रागों और तालों के सैद्धांतिक आधार को समझने के महत्व पर जोर दिया जाता है, जो ध्रुपद में महारत हासिल करने के लिए आवश्यक कौशल हैं।

हम मानते हैं कि ध्रुपद की गहरी सराहना न केवल संगीत संबंधी ज्ञान को बढ़ाती है बल्कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के आध्यात्मिक और ध्यानात्मक पहलुओं से भी जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है।